Googleなどのアクセス解析ツールでよく目にするのが、直帰率です。Webサイトを運営している方は、一度は目にしたことがあるでしょう。しかし、ユーザーの満足度改善に役立つデータであるとは分かっていても、実際はどのような意味を持っているか知らない方も多いと思いのではないでしょうか?

そこで、今回は直帰率を、よく混同されやすい離脱率と併せて、詳しく解説します。記事を読んで、Webサイトの改善に役立ててください。

直帰率とは?

直帰率とは、サイトを訪れたユーザーがそのページだけ見て、そのまま離脱してしまった割合のことです。直帰率の算出方法は、直帰したセッション数÷全セッション数となっています。

離脱と判定される条件の一例は、以下の通りです。

- 他のサイトへ遷移した

- ページやブラウザを閉じた

- 何も操作しない時間が30分以上継続した

- セッション中に午前0時を跨いた

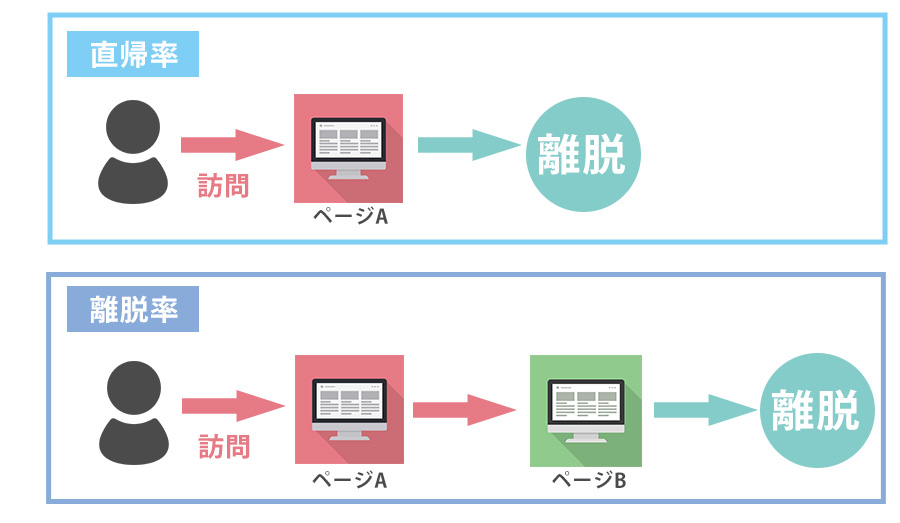

直帰率と離脱率の違いって?

直帰率と離脱率の違いは、サイトから離れた時見ていたページが、そのサイト内で最初に見たページかどうかです。直帰とは、他のページに回遊することなく、サイトから離れたことを示しています。対して離脱率は、ユーザーが最後に訪れたページからサイトを離れた割合です。どのタイミングで離れても、そのページの離脱率としてカウントされます。

つまり、離脱率としてカウントされているもののうち、他のページに回遊せず最初のページで離脱したものだけを直帰率としてカウントしているのです。ちなみに、ECサイトで直帰はしなかったもののカートページまでユーザーが移動しなかった割合は、回遊離脱率と呼ばれます。

直帰率と離脱率は、どちらもユーザーが離脱した割合を示しているのでよく勘違いされやすいです。しかし、この二つは似ているようで意味が異なるので、見当違いの分析にならないように気をつけましょう。

直帰が発生する4つの原因

直帰が発生する原因として、次の4つが考えられます。

- 1.訪れたページに目的の情報が見つからない

- 2.閲覧しているデバイスに最適化されてない

- 3.ページの表示が遅い

- 4.サイト内を回遊する導線が不足している

ただし、例外として訪れたページに目的の情報コンテンツが見つかった場合でも、直帰としてカウントされます。

では、それぞれのケースについて、詳しく解説します。

1.訪れたページに目的の情報が見つからない

Googleで検索してサイトに訪れたユーザーは、そのサイトに求めている情報があると思っています。なので、当然ながらページにユーザーが求めている情報が見つからなかった、あるいは情報が不十分であった場合、直帰して他のサイトを探しに行きます。ユーザーにとっては、検索して出てきた数あるサイトの中の1つでしかないからです。

例えば、ユーザーが「直帰率 調べ方」で検索したとしましょう。そうして、でてきたサイトのページには、「直帰率の改善方法」しか乗っていなかった場合、ユーザーは直帰してしまいます。なぜならそれは、ユーザーが求めている情報ではないからです。

2.閲覧しているデバイスに最適化されてない

最近では、スマホを使って検索しているユーザーが多くいます。そのとき、訪れたサイトがスマホに最適化していなった場合、ユーザーはろくに読まずに直帰してしまうでしょう。なぜなら、ランディングページが見づらくて、探している情報が見つからないからです。仮にニーズに合っている情報であっても、サイトが見づらければユーザーは離脱してしまいます。

スマホに対応していないサイトの場合、

- 文字が小さくて読みづらい

- 画面拡大時のピンチ操作が煩わしい

といったストレスをユーザーに与えてます。こうなると、ユーザーが情報を探すのを煩わしく感じて離脱してしまいます。

3.ページの表示が遅い

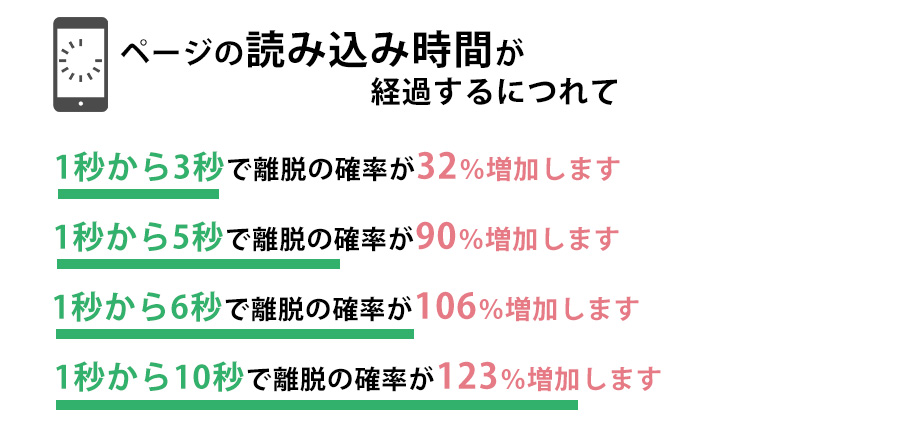

インターネット回線が高速化している現在、サイトの読み込みの遅さは致命的です。ユーザーは、数秒でも他のサイトと比べて読み込みが遅いと、サイトの読み込みを待たずに離脱してしまいます。例え、そのサイトにユーザーが求めている情報があったとしても、他のサイトを閲覧したほうが早いと考えるためです。

Googleの分析によると、ページの読み込みが1秒から10秒にまで遅くなると、ユーザーの離脱率が123%まで増加しています。(Find out how you stack up to new industry benchmarks for mobile page speed)つまり、読み込みが遅ければ遅いほど、ユーザーは離脱してしまいやすいということです。

4.サイト内を回遊する導線が不足している

直帰率の特性上、別ページへの導線が不足していると、直帰率が増加します。つまり、ユーザーは今見ているページが、サイトの行き止まりと勘違いして直帰してしまうです。もし、ユーザーに見てほしいページがあったとしても、見つけてもらえなければ意味がありません。

具体的には、次のような要因が挙げられます。

- さらなる情報を得るための導線がない、または機能していない

- 問い合わせや資料請求への導線がない、または機能していない

以上で挙げたような導線が足りていないと、ユーザーは諦めて直帰してしまうのです。

【例外】訪れたページに目的の情報コンテンツが見つかった場合

上記で挙げたようなユーザーにストレスを与えてしまう理由に対して、ユーザーが満足して離脱するという例外もあります。それは、訪れたページで、ユーザーの目的である情報コンテンツが完結していた場合です。そのページにある情報で満足しているので、ユーザーはサイト内にある他のページに移動せずに、別のサイトを見に行くでしょう。

この傾向が多いサイトは、ブログやニュース記事が挙Ωげられます。特に、リピーターが多いブログサイトの場合だと、最新の記事だけ読んで直帰することが多いです。この場合は、直帰率を気にする必要はありません。

直帰率を確認する方法

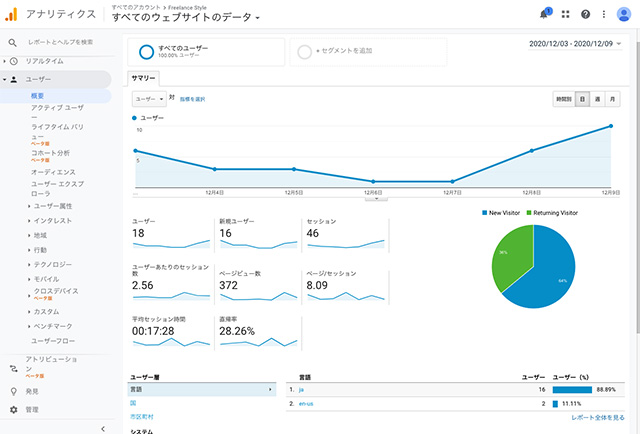

直帰率を確認する方法として、Googleアナリティクスが代表的です。メニュー内のユーザーにある概要を選択することで確認できるユーザーサマリーの中に、直帰率のデータがあります。これでサイトの直帰率を確認できます。

各ページの直帰率を確認するには、「行動」の中にある「サイトコンテンツ」の、「ランディングページ」を開くことで見ることができる表で確認可能です。

直帰率の目安

単刀直入にいえば、直帰率に目安というものは存在しません。なぜなら、直帰率はサイトの流入状況やページの構造によって大きく異なるためです。なので、直帰率が高いから悪いサイトとは限りません。

例えば、ECサイトのようなページ間を行き来することが多いサイトの場合は、直帰率が低めの方が良いでしょう。ただし、ブログサイトのように1ページで満足するサイトのの場合は、直帰率が高くても問題ありません。

直帰率の高さの良し悪しを判別するために参考になるデータの1つは、滞在時間です。直帰率が高くても滞在時間が長ければ、ユーザーにしっかりと読まれている記事であると推測できるからです。逆に滞在時間が短ければ、改善の余地があると考えられます。

まとめ

以上、直帰率について詳しく解説しました。直帰率は、それだけではユーザー満足度や、ランディングページの良し悪しを推測することはできません。なぜそのような出数値になっているのか、他のデータと合わせて総合的に判断することが大切です。正しく意味を理解して、適切な改善を行えるようになりましょう。